Kininaru Topics 07

この木は、

どこから

きたの?

を突き詰める。

世界の森林伐採の15~30%が、原産国の法令に違反した違法伐採だといわれています(外務省調べ)。違法伐採は、環境破壊をはじめ、経済損失、児童労働による人権侵害、様々な社会問題につながる可能性を抱えています。違法伐採を減らすために、私たちにできるのは違法伐採された木材を使わないことです。そのためには、「木材がどこでどうやって作られたのかを追跡できる=トレーサビリティ」を明確にし、対処することが求められます。

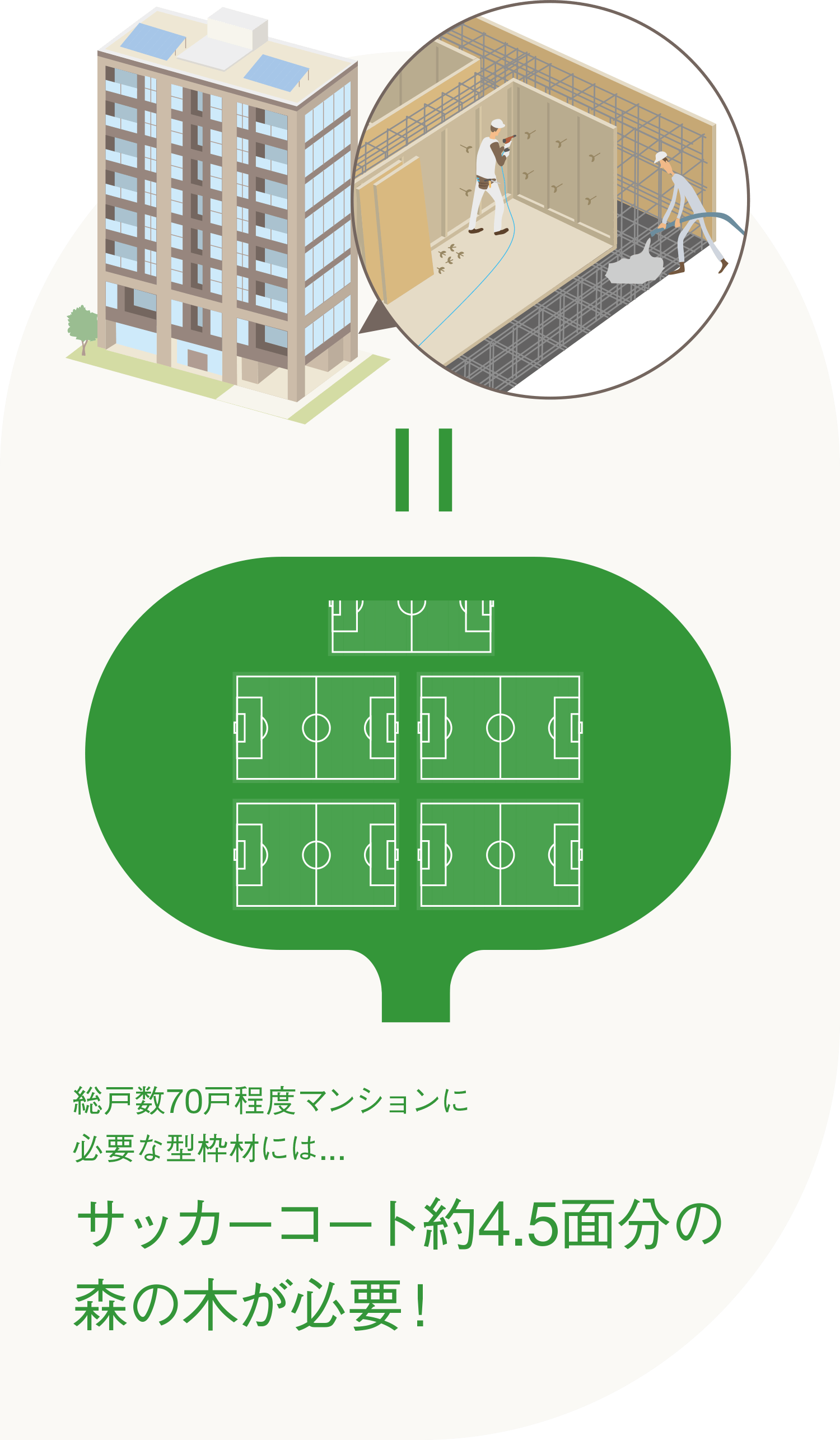

マンションは鉄筋コンクリート造の建築物ですが、主要な資材として、実は多くの木材を使用しており、その多くがコンクリートを固める際に使う「型枠材」に使われています。「型枠材」は、マンション建設に利用する木材の約45%を占めており、総戸数70戸程度のマンション1棟あたり、サッカーコート約4.5面分(三菱地所レジデンス調べ)の森林面積に相当します。日本では、型枠材の大半を、求められる精度や強度の関係から、マレーシアを中心とした南洋木材を加工して使用しています。

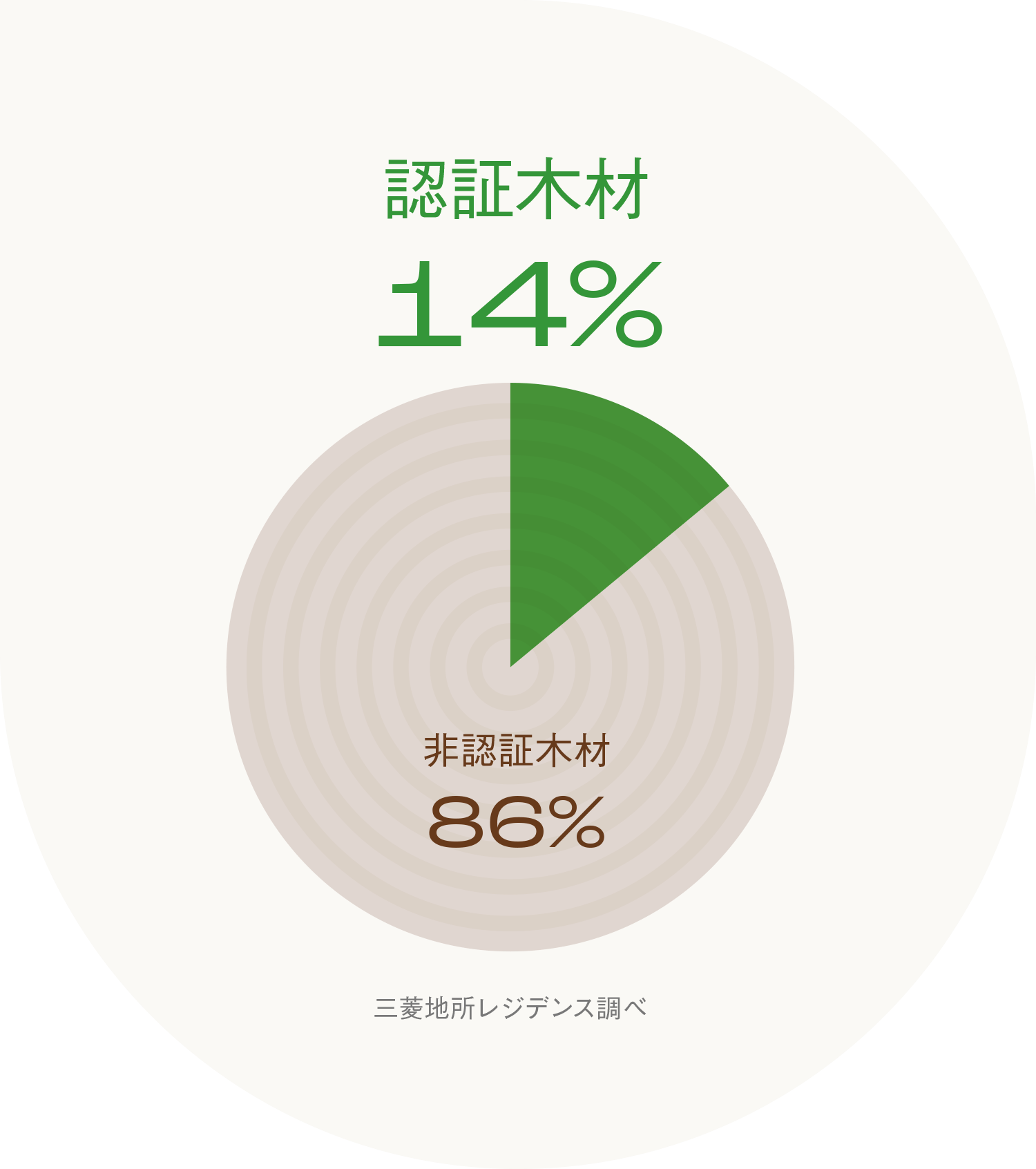

しかし、トレーサビリティが明確な認証材(森林管理の規格を満たす認証林の木材)は流通経路も含め管理されていますが、非認証材(違法伐採の可能性が高い木材)は、管理されることなく産地が解らないまま輸入されています。その比率はおおよそ認証材14%、非認証材86%(2021年三菱地所レジデンス調べ)。多くの非認証材を輸入していることは、原産国の社会問題を助長する遠因となっている可能性は否めません。今までこの問題が日本で浸透していなかった理由は、次の三つになります。①流通過程に複数の業種が関っており、管理方法の統一が困難②莫大な管理・運営コストを要する③型枠材の認証審査を行う機関や仕組み(方法論)がない。

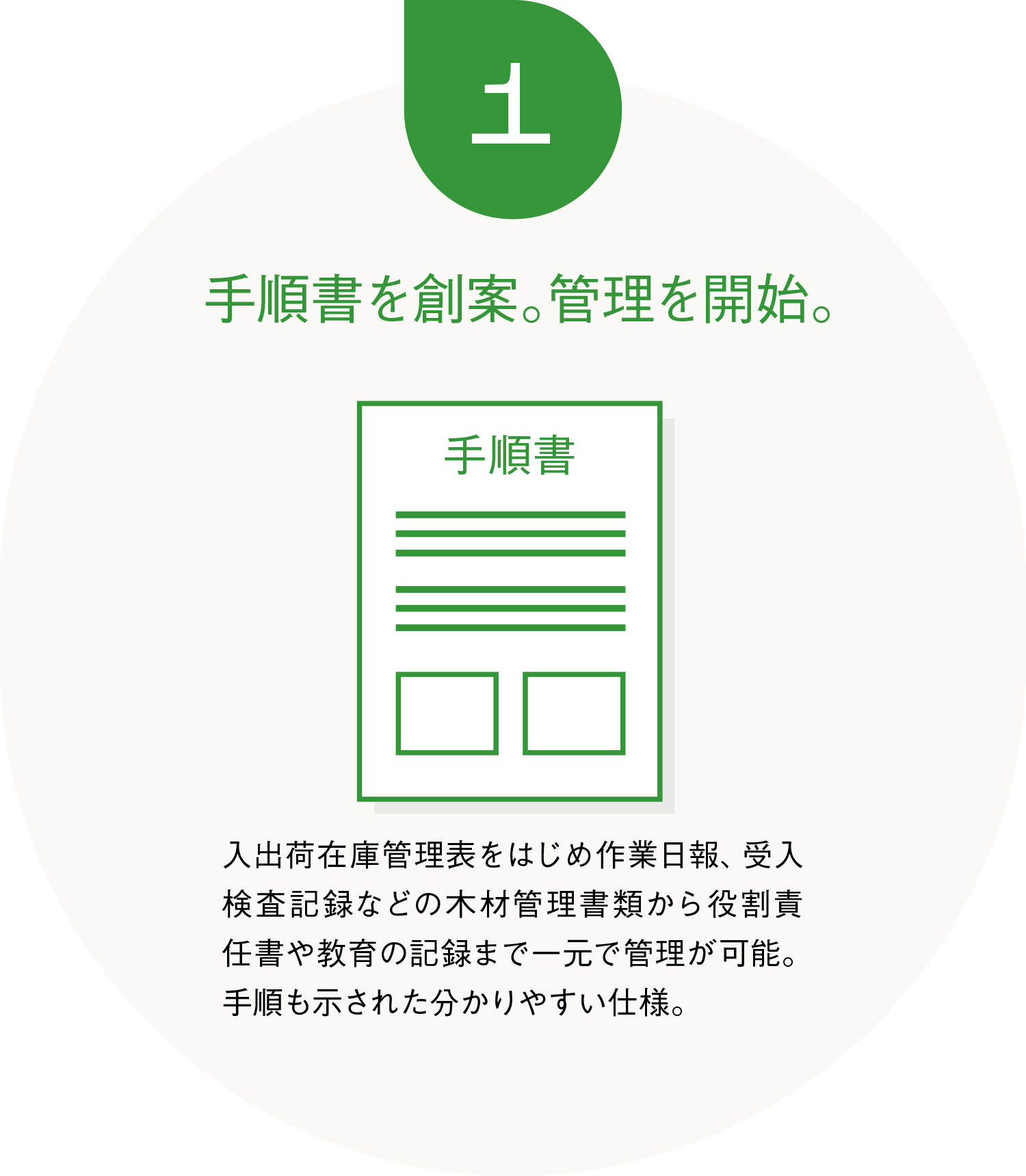

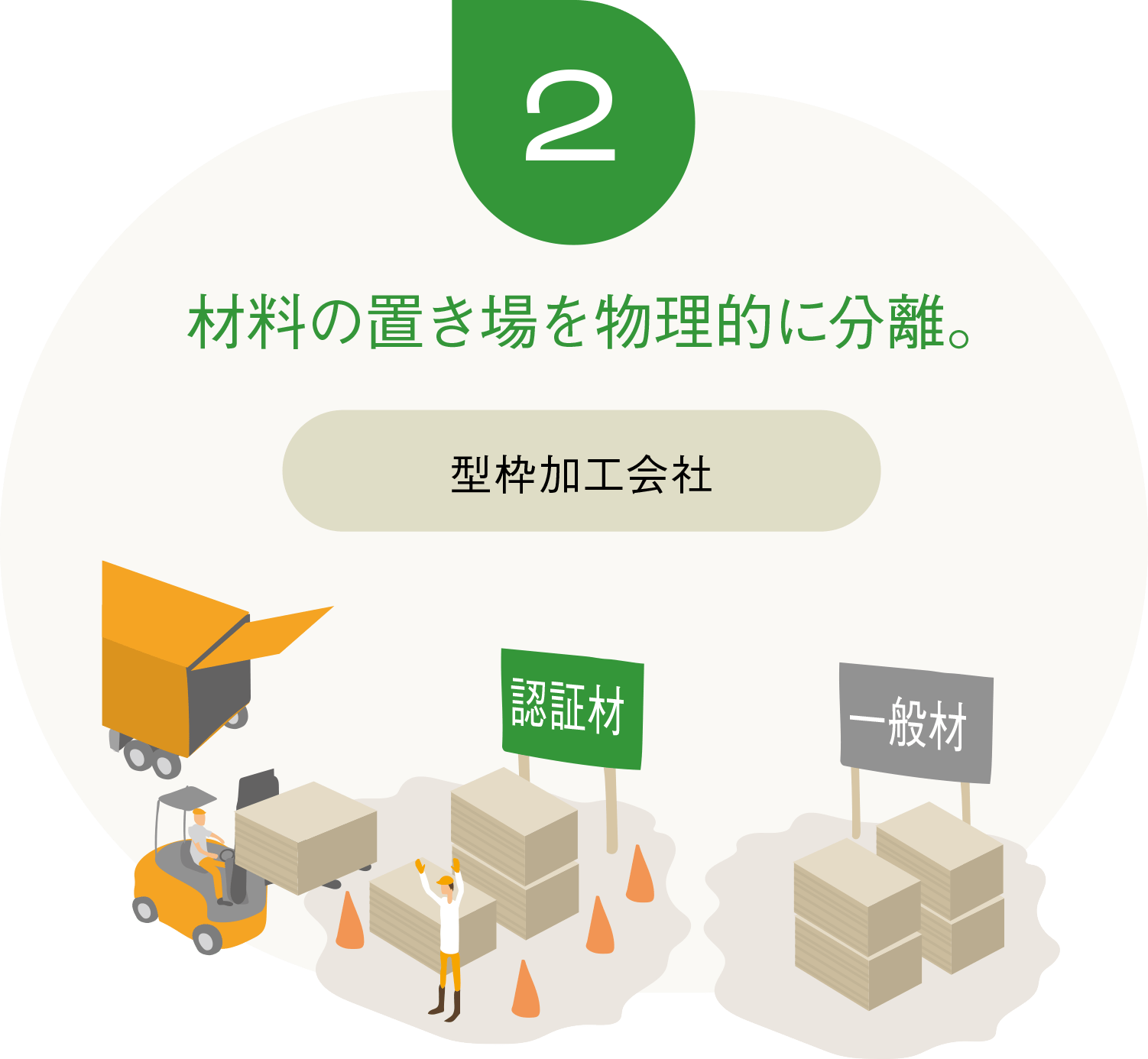

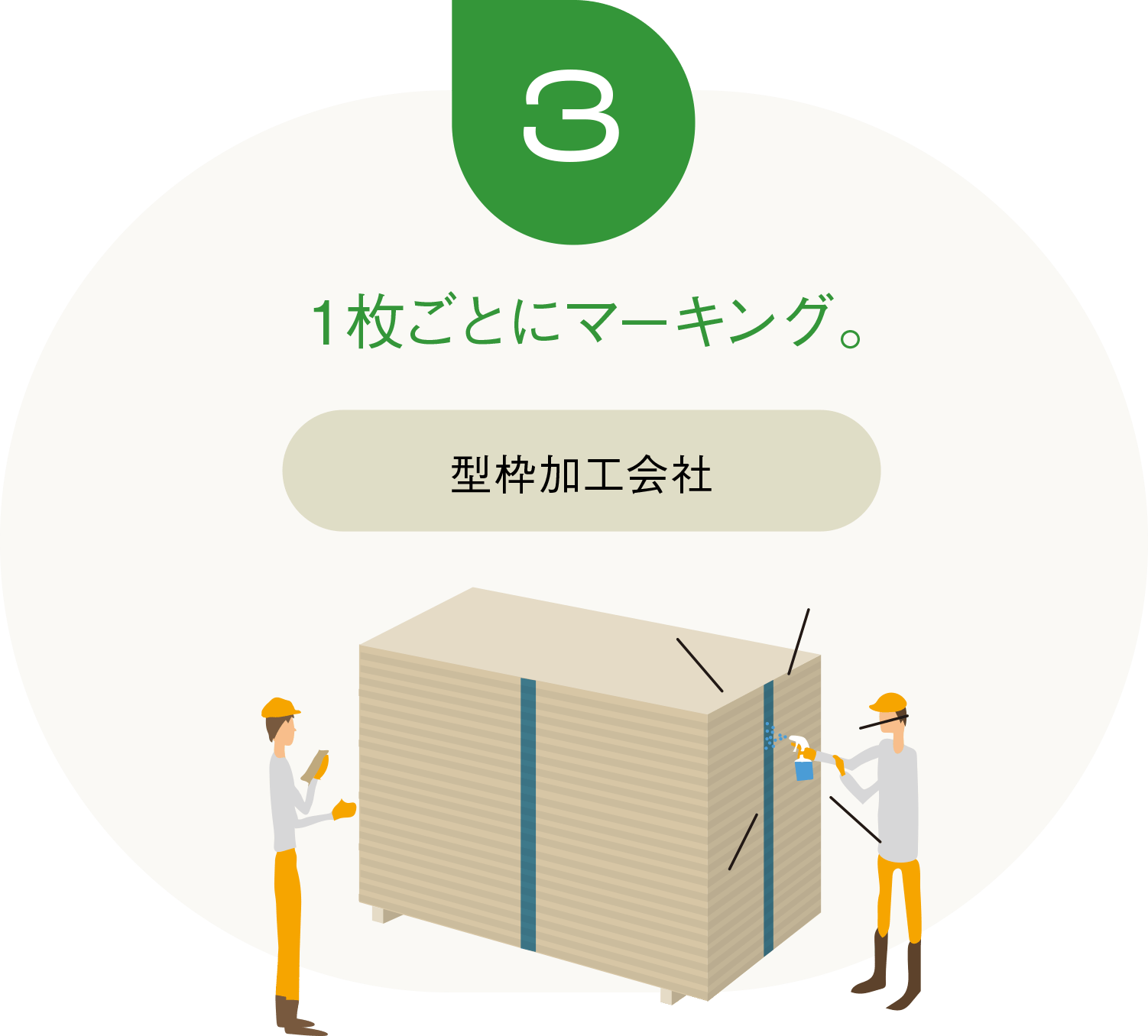

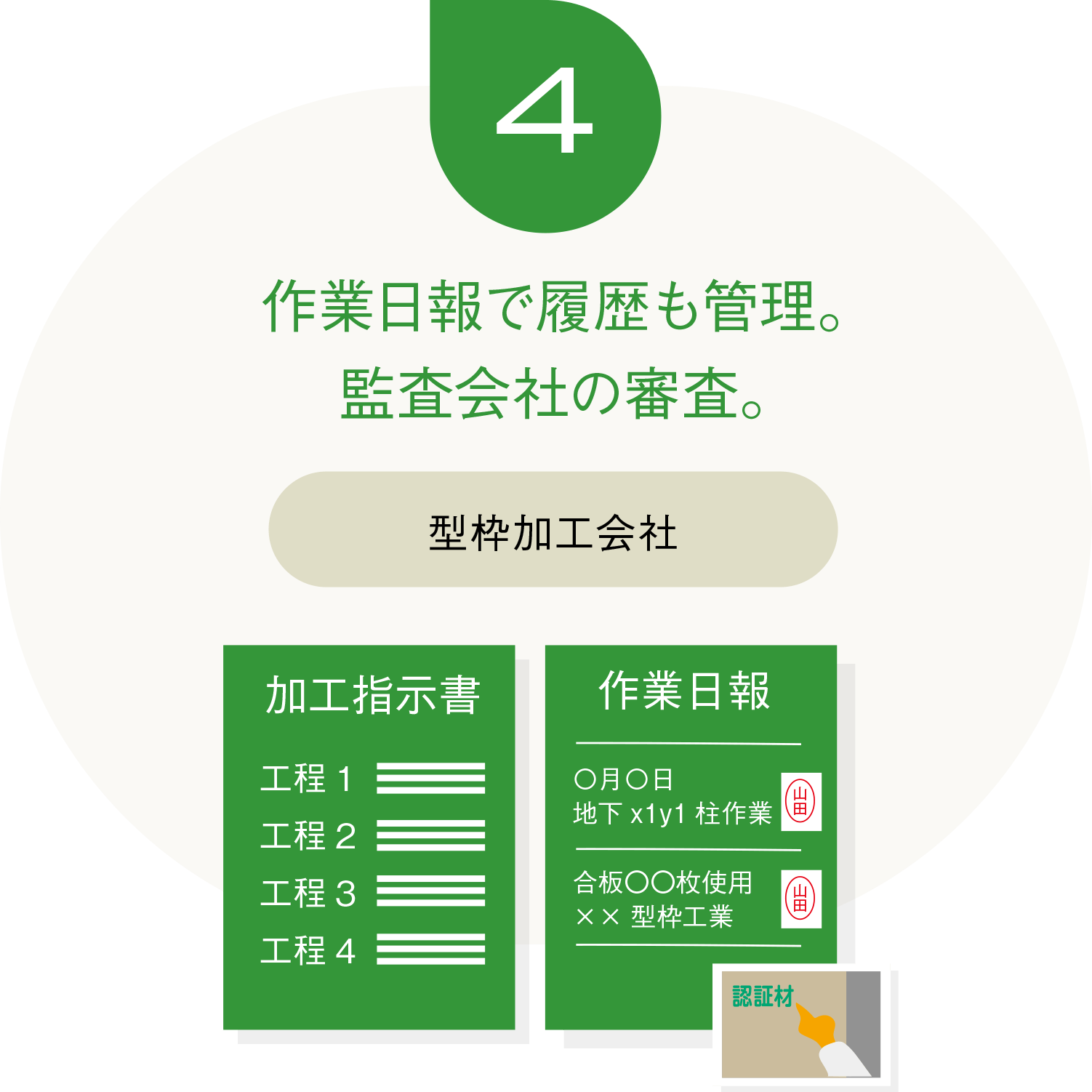

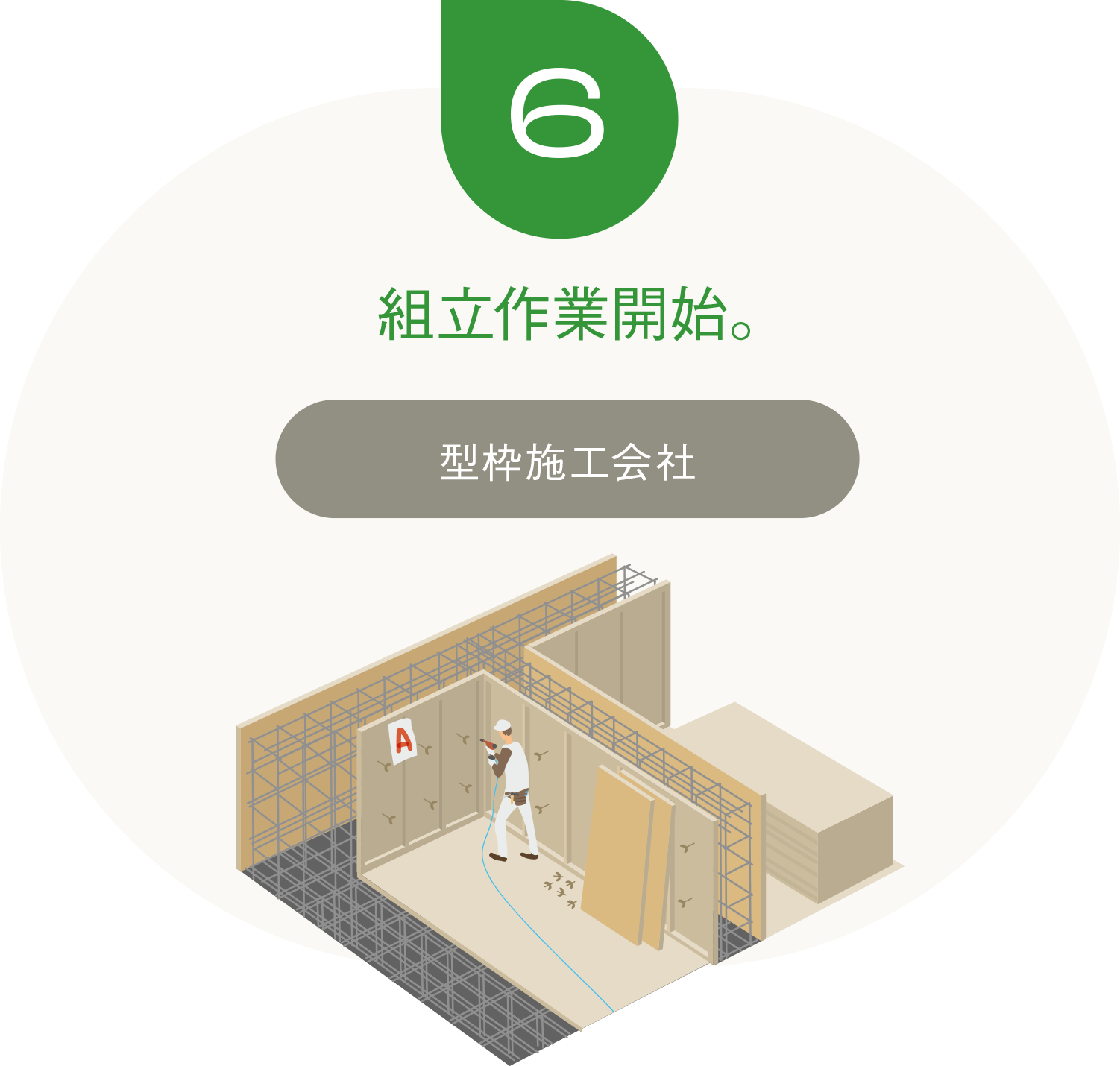

この課題を解決するため三菱地所レジデンスは、第三者機関と協力し国内初の型枠材の認証スキームを構築。国内の型枠材取引に関わる複数の業種間で管理・運用ルールを統一。流通の各工程で第三者機関による認証を図ることで、認証材・非認証材の選別、木材の詳細な管理を可能にし、トレーサビリティの明確化を実現しました。このスキームが普及し、一般的になればデベロッパーは認証材を選んで使えるようになり、非認証材の利用は減少していきます。

三菱地所レジデンスの取り組みは、型枠材のトレーサビリティへの意識を大きく変えました。この流れをさらに広げるため、2024年には三菱地所レジデンスが発起人となり「型枠用合板のトレーサビリティ普及促進勉強会」を発足。施工会社をはじめ、型枠工務店、木材卸会社などが業界の垣根を越えて集まり、認証スキームの改善を図る意見交換を行なっています。この勉強会をきっかけに、業界内でのスキームのさらなる普及と木材原産地の人権・生物多様性保全への貢献につながることが期待されています。

建物の骨格を形作り、役目を終えれば姿を消す型枠木材。お客様の未来を支える住まいだから、見えない部分も決して妥協しない。木材のトレーサビリティは、関わる全ての人への敬意と、資源となる自然への配慮の証。「一生もの」の住まいに、持続可能な未来への願いを込めて取り組んでいます。

三菱地所レジデンス 技術環境部建築環境グループ 稲川 陽平