Wood &

Sustainability

03

心も身体も

よろこぶ

木のキキメ

建築物の内装に木材をつかうことは、人の心と身体に良い効果をもたらすことが明らかになっています。様々な研究や実験結果を通して見えてきた木の多彩な魅力をご紹介します。

※参考:一般社団法人日本ウッドデザイン協会「WOOD DESIGN LIBRARY」

⽊の⾹りで、

⼼はリラックス

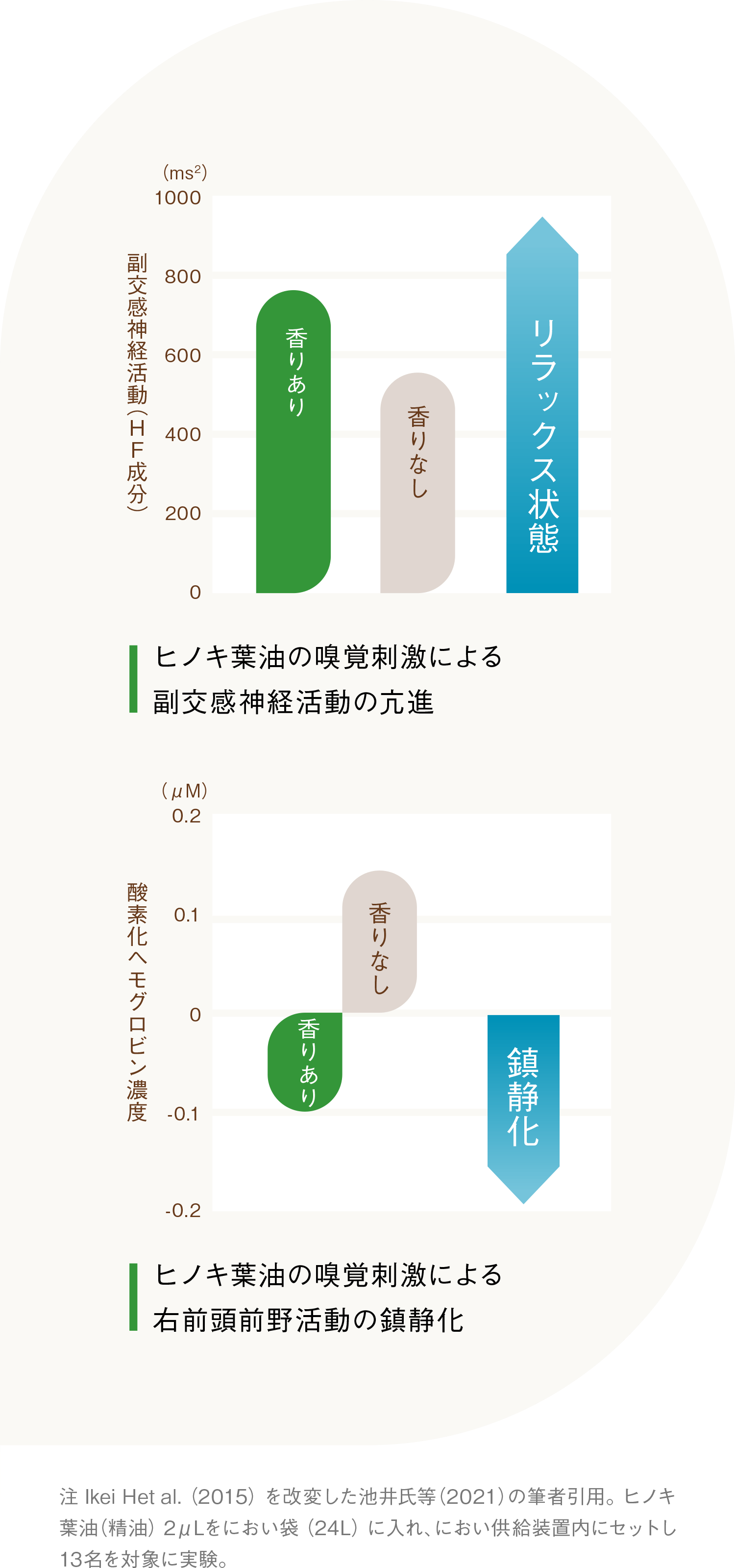

⽊や植物が出す揮発性物質フィトンチッドは⽊の⾹りの元といわれています。それを袋の中に⼊れ、被験者に嗅いでもらい、リラックス作⽤との関係を調べた実験があります。リラックス時に働きが⾼まる副交感神経活動の数値を⾒ると、⾹りなしに⽐べて⾹りありが⾼くなりました。また濃度が⾼いとストレスを抱えている可能性がある唾液コルチゾール濃度は、⾹りありではマイナスに。これらの結果から、⽊の⾹りが⼼⾝のリラックスに作⽤していることがわかります。

参考1

間接照明と

セットで、

より深い眠りを。

木は睡眠関連ホルモンを抑制する光の青色波長成分を吸収し、温かみの印象をつくる赤色波長成分を多く反射する特徴があると言われています。このような木の光学的特徴を活かし、木を間接照明の反射板として利用して、睡眠の質改善と疲労軽減効果について検証した研究があります。結果によると、木の内装と間接照明を組み合わせた寝室環境は、脳が入眠しやすい状態へスムーズに移行し、睡眠の質改善と起床時の疲労感の減少につながることが示唆されました。

参考2

直接照明の寝室環境 LEDシーリングライト (大光電機 (株)、 DCL-38460Y)

間接照明の寝室環境 LEDシステムライト (大光電機(株)、 DSY-4048YT)

木の内装と間接照明を

組み合わせた寝室環境 ハーモシーリング (住友林業クレスト (株)、 ダークチーク色)

木質空間で眠れば、

仕事の効率アップ。

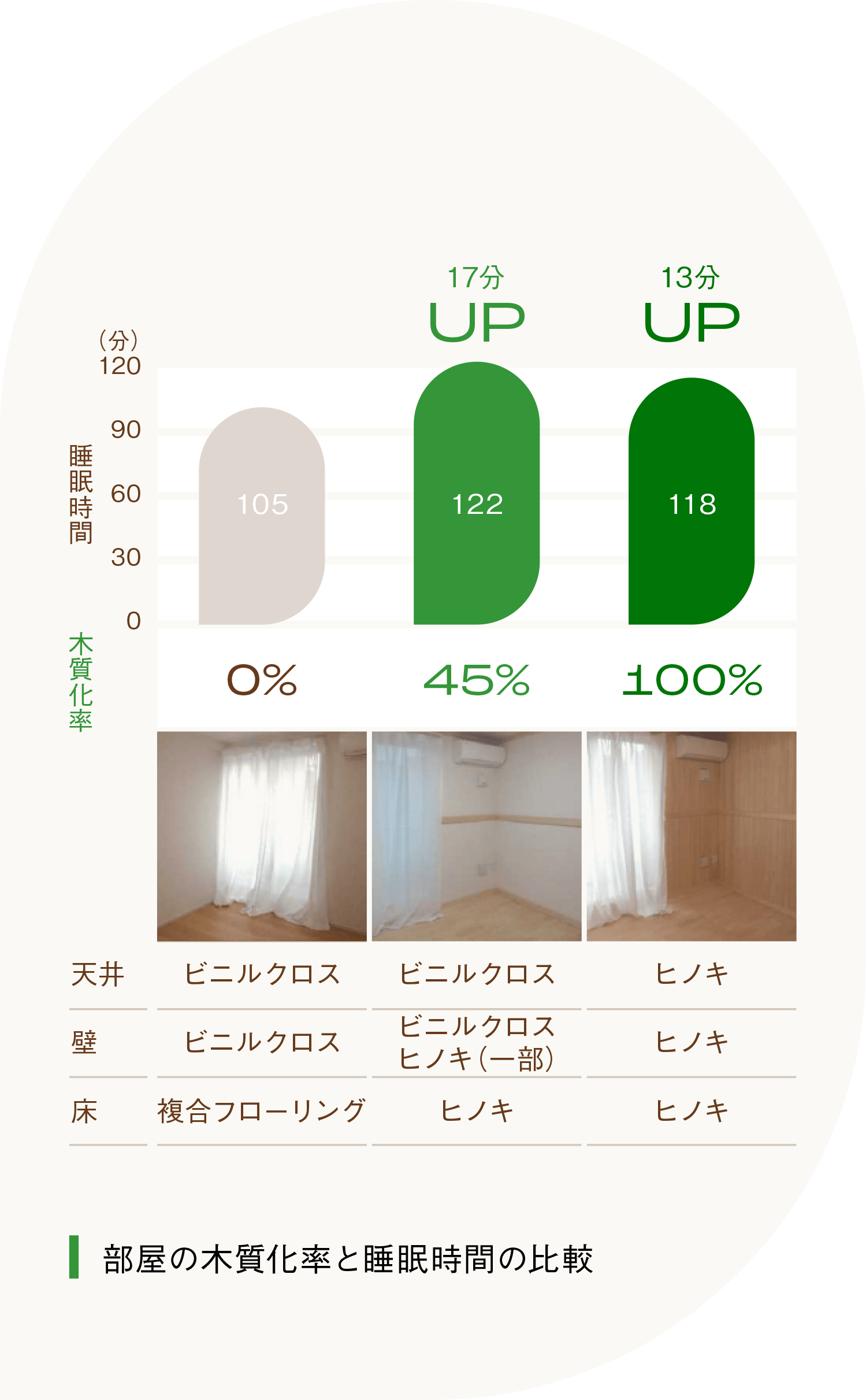

内装の木質化は、睡眠の質や知的生産性にどのような影響を及ぼすか。その影響を調べるために木質化率0%、45%、100%の部屋で比較実験をしました。その結果、睡眠においては0%の部屋に比べて、45%と100%の部屋は深睡眠時間が長くなりました。知的生産性においても、0%ケースに比べて、45%と100%ケースではタイピングの作業成績が高い数値になりました。眠りが深いと翌日の仕事もはかどる傾向が確認されています。

参考3

木に囲まれて

暮らす人は

不眠知らず?

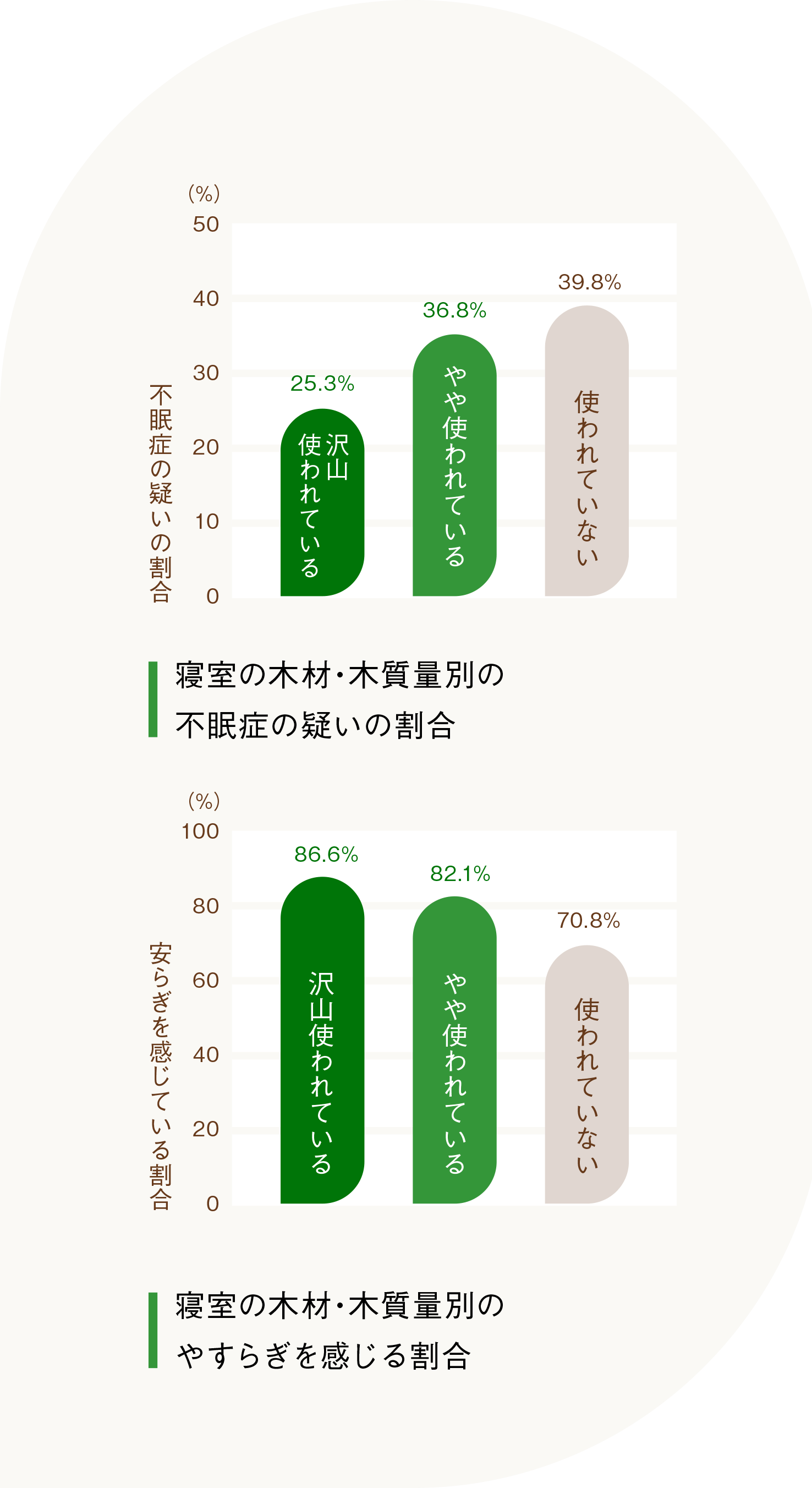

木に触れたり、木の香りを嗅ぐとリラックスにつながることはよく知られています。しかし、木に囲まれた住環境で寝れば、よい睡眠を得られるのかはわかりませんでした。それを解明するために行われたのが、社会人を対象とした日頃の睡眠や住環境に関する調査です。寝室に木材・木質の内装や家具、建具が多いと回答した人は不眠症の疑いが少なく、寝室で精神的なやすらぎを感じる割合が高いという結果に。木に囲まれた住環境でも、木のリラックス効果は発揮されることがわかりました。

参考4

ストレスを軽減

してくれる木の香。

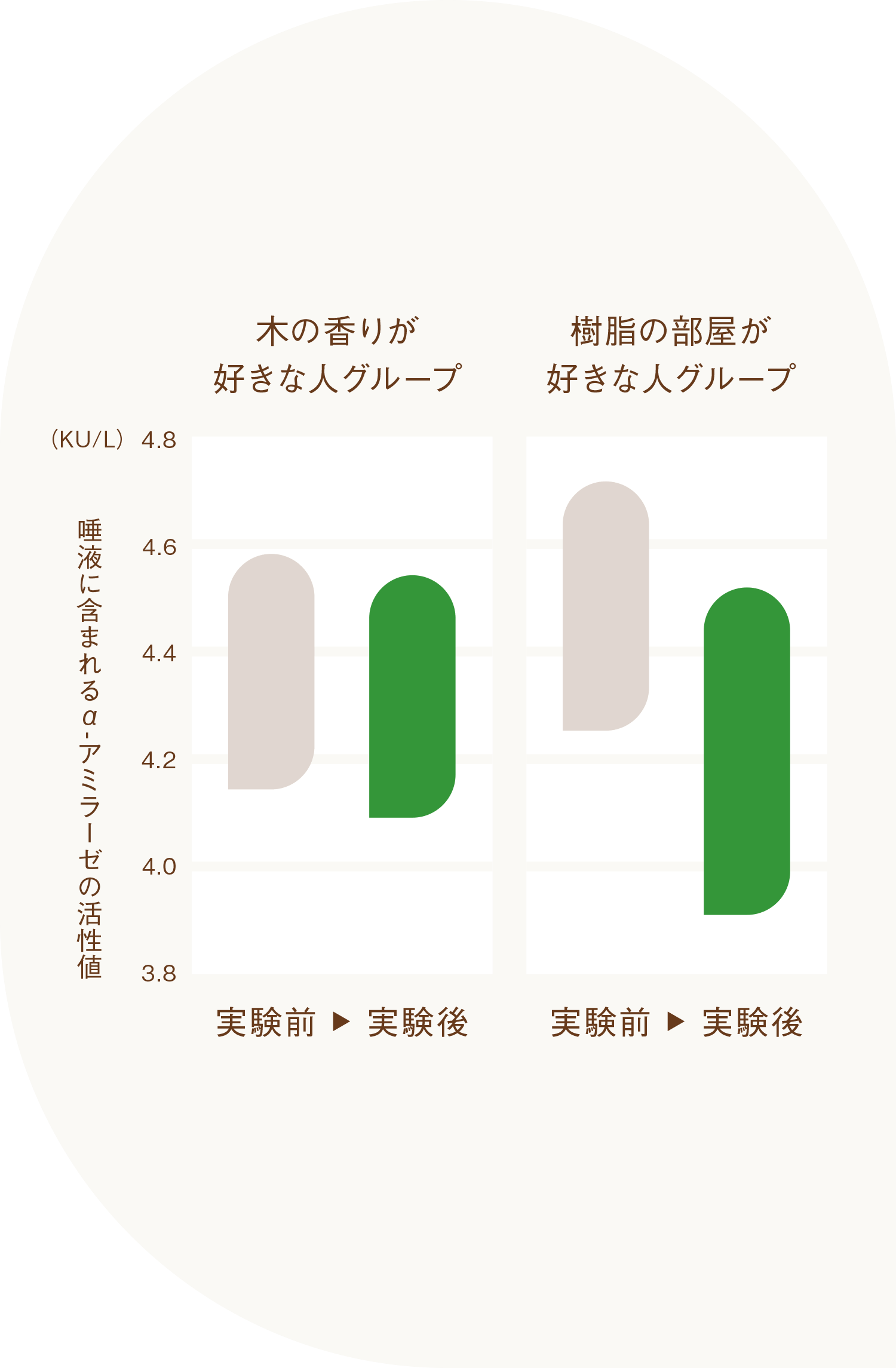

「木材の香り」が人の心身に与える効果を検証するため、内装にスギ材を使った木造小屋と木目調のビニールクロスを使った木造小屋を用意。まず、それぞれの小屋に揮発している成分を調べるため室内の空気を捕集し分析。スギ材を使った部屋は、血圧や脳の活動の沈静化効果があるセスキテルペン類の濃度が高いことがわかりました。次に、木が人の心身に影響するのは人が木の香りを好むからなのか、セスキテルペン類の効果なのかを検証。木の香りが好きな人と、樹脂の部屋が好きな人の2つのグループで実験した結果、どちらのグループもストレスを受けると高くなる唾液中アミラーゼの数値が、スギ材を使った木造小屋滞在後に低下。人の心身が癒されるのはセスキテルペン類の効果ということが示唆されました。

参考5

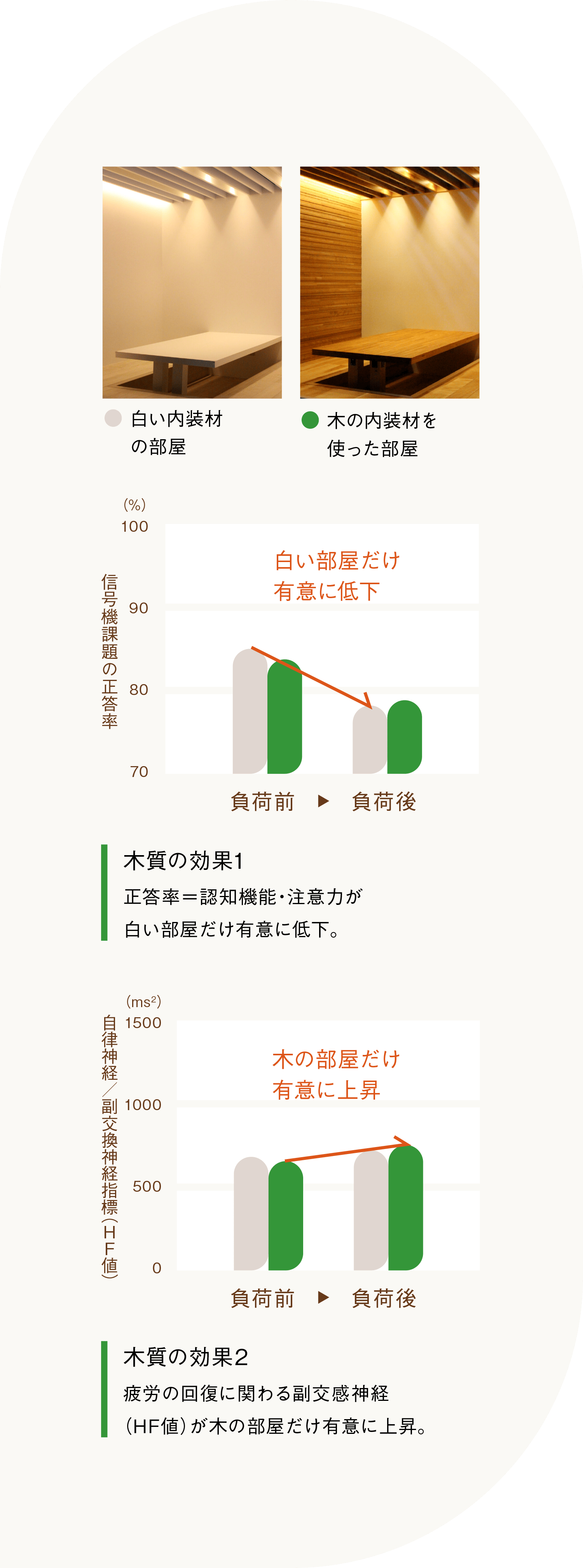

子供の疲れにも、

木は役立つ。

子どもの疲労に木を役立てる研究が行われました。研究では、木質内装空間と白色内装空間のそれぞれの部屋で精神的負担のかかる課題を行ってもらい、その前後に自律神経機能と注意制御機能を指標とする疲労度を測定しました。結果として、木質内装空間では、疲労負荷後の副交感神経の活動が亢進し木質内装空間は疲労回復効果が高いことが示唆されました。

参考6

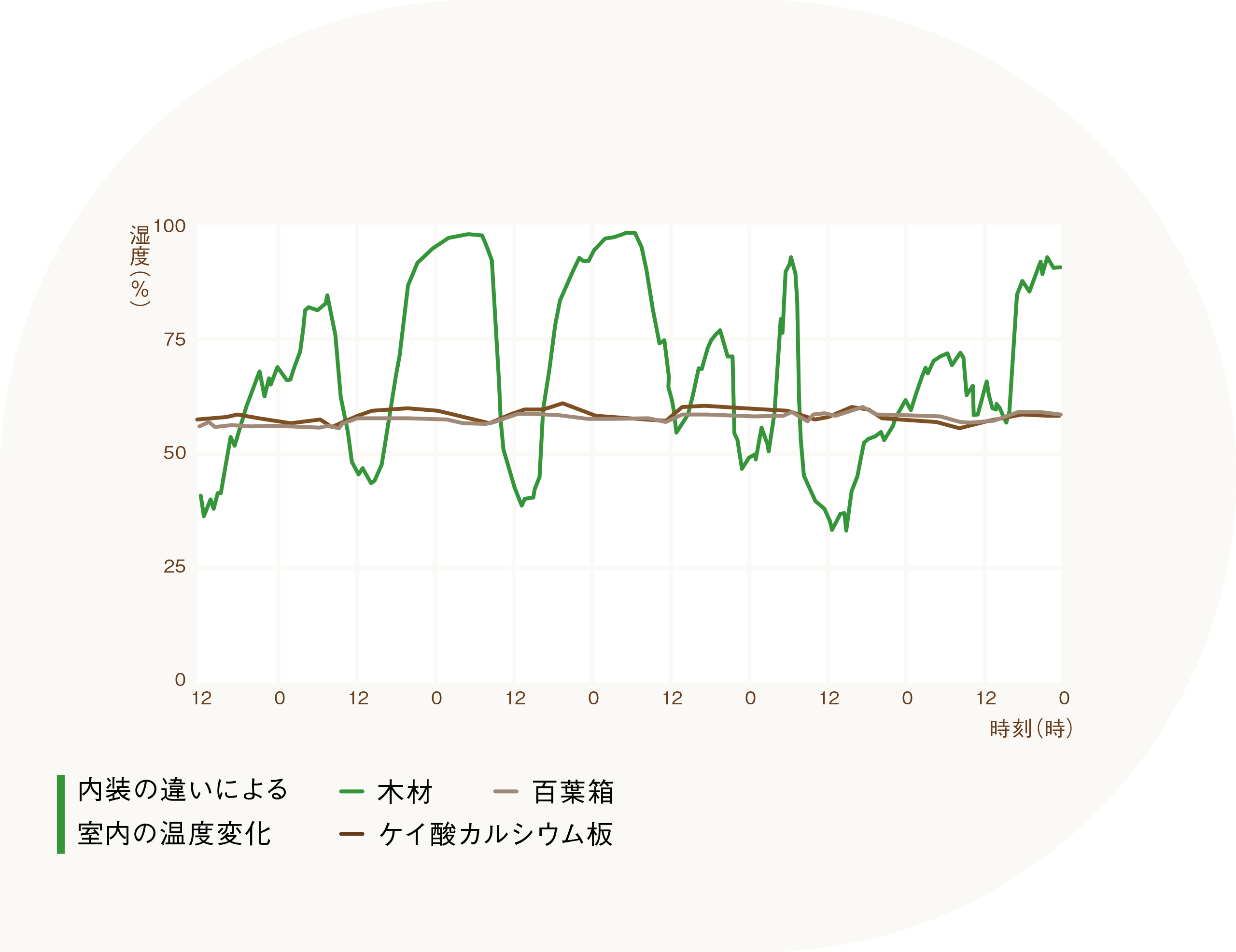

木は、部屋の湿度を

調整してくれます。

木には周囲の温度や湿度の変化に合わせて空気中の水分を放湿したり吸収する吸放湿作用があります。この効果を検証するために、内装に木を使った部屋と木目調のビニールクロスを使った部屋で比較測定。人が寝ている時、発汗と呼吸で室内の温度は上昇しますが、木を使った部屋の方がビニールクロスを使った部屋よりも湿度が低くなることがわかりました。つまり、木の吸湿作用が働き、湿度の上昇が抑えられたわけです。

参考7

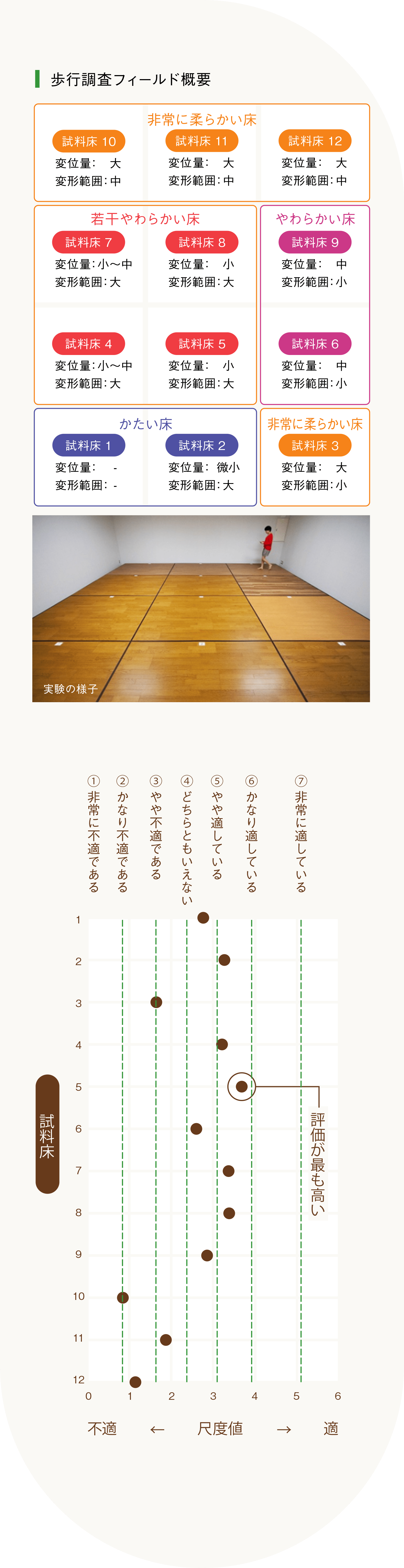

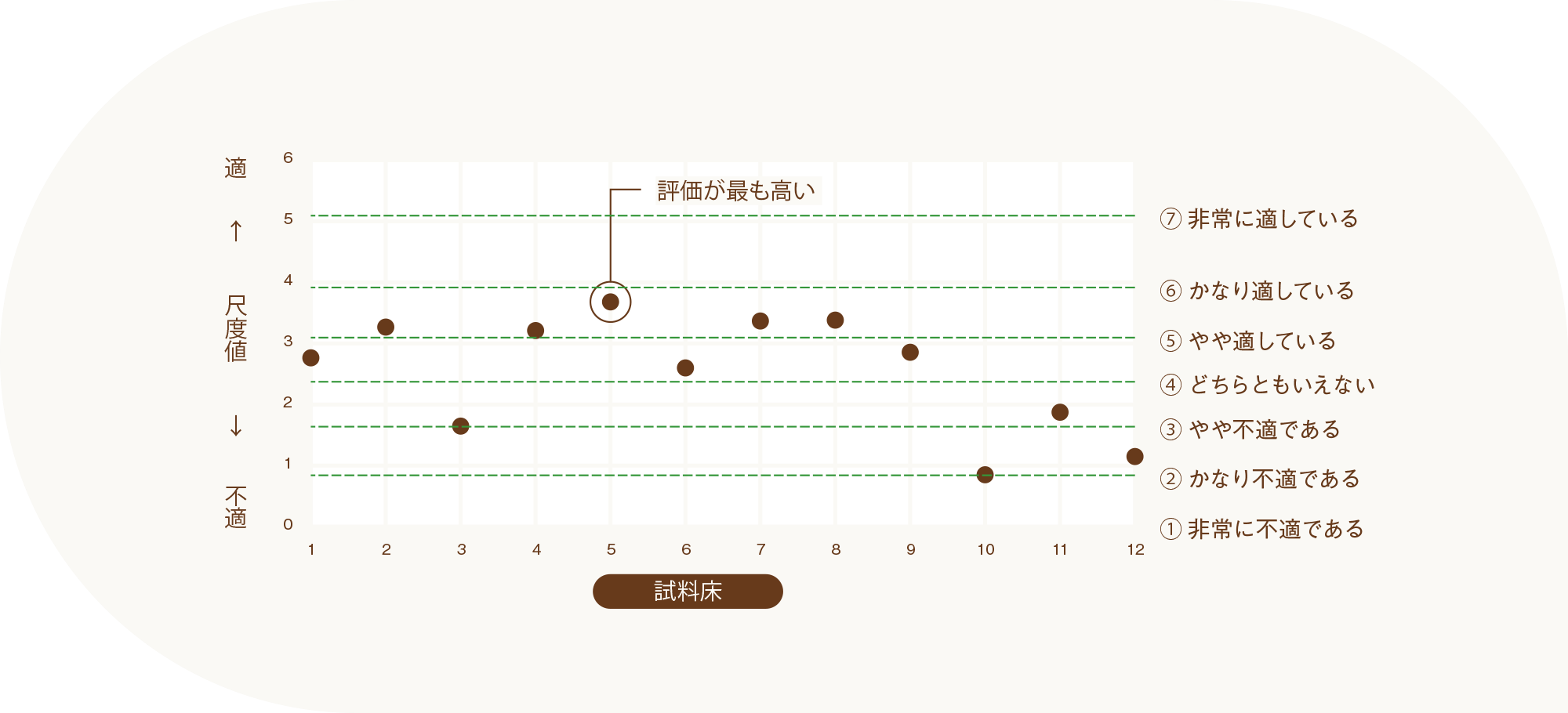

安心安全で、

歩きやすいのは、

程よく柔らかい

フローリング。

一般的に硬い床では転倒時の安全性や立作業などの疲労感が、柔らかい床では足元の不安定感などが危惧されます。この相反する課題を、下地を工夫することで居住性をバランスよく向上させたフローリングで解決するために行われた研究があります。床の変位量と変形範囲を任意に変えて、柔らかさに差をつけた12種類の床を用意。被験者が床ごとに歩行感を評価する官能検査をしました。その結果、変位量が小さく、変形範囲が大きい「若干柔らかい床」が最も高い評価を得ました。(この研究から生まれたフローリングは高齢者施設や保育園などで幅広く使われています)

参考8

-

参考1

論文元/参考文献1:林野庁「科学的データによる木材・木造建築物のQ&A」(Q1) 論文元/参考文献2:「木材の香りによるリラクゼーション効果」恒次祐子, 森川岳, 宮崎良文, 木材工業 60(11):598-602,2005. 2005_No.02J 論文元/参考文献3:土居拓務,本田知之,安井由美子,前田尚之,酒巻美子,萩原寛暢,横田博(2020)「木育活動およびアカエゾマツ精油芳香曝露による唾液中ストレスホルモン(コルチゾール)の低減」『AROMA RESEARCH』No.84(Vol.21/No.4),pp.28-34 論文元/参考文献4:谷田貝光克(2007)「森の香り・木の香り その正体と働き」『におい・かおり環境学会誌』38 巻 6 号 p. 428-434 論文元/参考文献5:池井晴美、宮崎良文(2021)「木と人の関係-サイエンスの視点から-第7回「木の香りを嗅ぐと」」『組合月報』2021年10月号,東京木材問屋協同組合, 論文元/参考文献6:Ikei H, Song C, Miyazaki Y(2015)Physiological effect of olfactory stimulation by Hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa)leaf oil. J. Physiol. Anthropol. 34, p.44 論文元/参考文献7:Ikei H, Song C, Miyazaki Y(2016)Effects of olfactory stimulation by α-pinene on autonomic nervous activity. J. Wood Sci. 62, pp.568–572 論文元/参考文献8:Mary Ann O'Grady & Lonny Douglas Meinecke(2015)Silence: Because What's Missing is Too Absent to Ignore,Journal of Societal and Cultural Research, Volume 1, Issue 1, pp.1-25 -

参考2

論文元/参考文献1:ウッドデザイン賞2015 全受賞作品 論文元/参考文献2:日本補完代替医療学会誌 2015 年 12 巻 2 号 p. 55-64「木の内装と間接照明を組み合わせた寝室環境による睡眠の質改善と疲労軽減効果」 -

参考3

論文元/参考文献1:林野庁 科学的データによる木材・木造建築物のQ&A (Q10, P20) 論文元/参考文献2:西村三香子ほか 日本建築学会関東支部研究 #8, 86, 4057-4060 (2015) -

参考4

論文元/参考文献1:【研究成果:森林総合研究所成果選集】木のぬくもりあふれる寝室で良い眠りを 論文元/参考文献2:【外部サイト】林野庁補助事業ウッド・チェンジ特設サイト「木材を取り入れて良い眠りを。木材と睡眠の関係とは」(紹介記事) 論文元/参考文献3:【外部サイト】キノマチウェブ「木のぬくもりあふれる寝室でよい眠りを。睡眠に関する研究」(ニュース) 論文元/参考文献4:【筑波大学睡眠疫学研究プロジェクトの紹介】クラウドファンディング「人はなぜ眠る?最適な睡眠とは?「睡眠の謎」に最新の科学で迫る」 論文元/参考文献5:【研究機関の紹介① 動画3分】筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 論文元/参考文献6:【研究機関の紹介② 動画8分】(国研)森林研究・整備機構森林総合研究所 -

参考5

論文元/参考文献1:清水邦義 他. スギ材を内装材として使用した室内空間における揮発性成分の 分析およびその季節変動. 木材学会誌 Vol. 63, No. 3, p. 126-130 (2017) 論文元/参考文献2:Sun, M. et al. Effects and interaction of different interior material treatment and personal preference on psychological and physiological responses in living environment. J Wood Sci 66, 63 (2020). 論文元/参考文献3:Nakashima, T. et al. Effects of volatile sesquiterpenes from Japanese cedarwood on visual processing in the human brain: an event-related potential study. J. Wood Sci. 69, 15 (2023). -

参考6

論文元/参考文献1:水野敬ら、子どもにおける木質内装空間の抗疲労効果,、日本疲労学会誌 第11巻 第1号 2015年6月、p. 86(第11回日本疲労学会学術集会ポスター発表) 論文元/参考文献2:積水ハウスニュースレター(2017年10月26日) -

参考7

論文元/参考文献1:林野庁「科学的データによる木材・木造建築物のQ&A」(Q11, P24-P25) -

参考8

論文元/参考文献1:ウッドデザイン賞2017 受賞作品