Wood &

Sustainability

02

意外と

知られていない、

木のジョーシキ。

木がカーボンニュートラルに貢献するとわかっても、木造建築は火事や地震の時に不安。そう思う方も多いのではないでしょうか?でも、そのイメージは正しくありません。何かと誤解が多い木の性能について、NPO法人 team Timberize 理事長を務める建築家の安井先生にお話を伺いました。

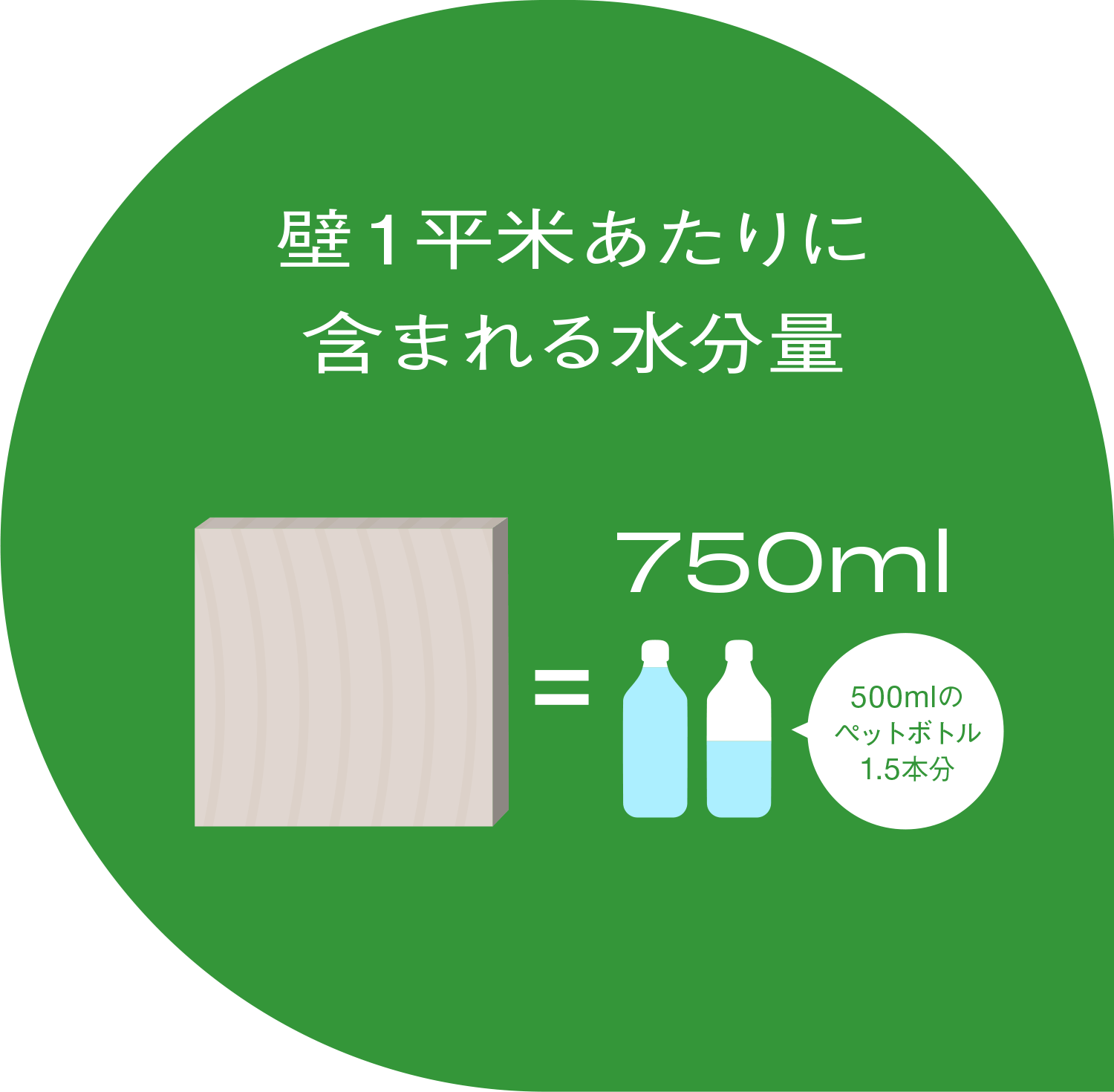

ここである実験をご紹介します。火災の拡大抑制等を目的とする「内装制限」の実験を国土交通省と行ったところ、壁に木材、天井に石膏ボードを使用した空間は20分間、燃え広がらないという結果が得られました。厚さ15mm、含水率15%のよく乾いた木材を壁に使用した時、1平米あたりに含まれる水分の量はだいたい750ml。つまり500mlのペットボトル1.5本もの水を壁1平米ごとに蓄えているので、なかなか火がつかないわけです。壁に木材を貼るのは、水の量は限られていますがスプリンクラーがついているのに等しいと言えます。

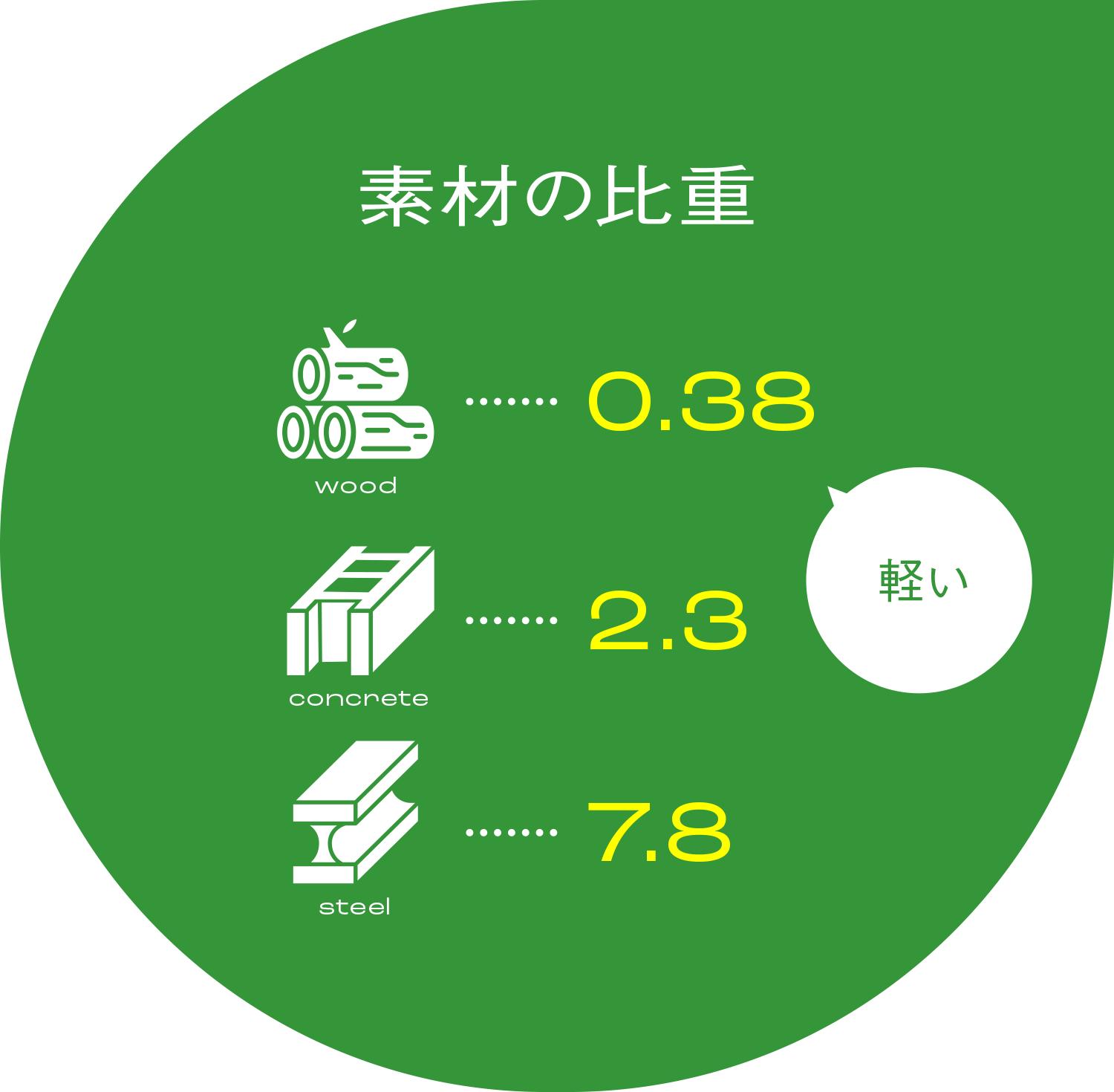

地震が起きた時、鉄骨造やRC造と比べると木造はたよりない。ほとんどの方がそのようなイメージを持っているのではないでしょうか。建築に使われる素材の比重を見てみると鉄は7.8、コンクリートは2.3であるのに対して、スギの木はわずか0.38。構造が軽いと地震の時にかかる力が小さくなるので、鉄骨造やRC造よりも木造建築の方が耐震面で有利にはたらくわけです。

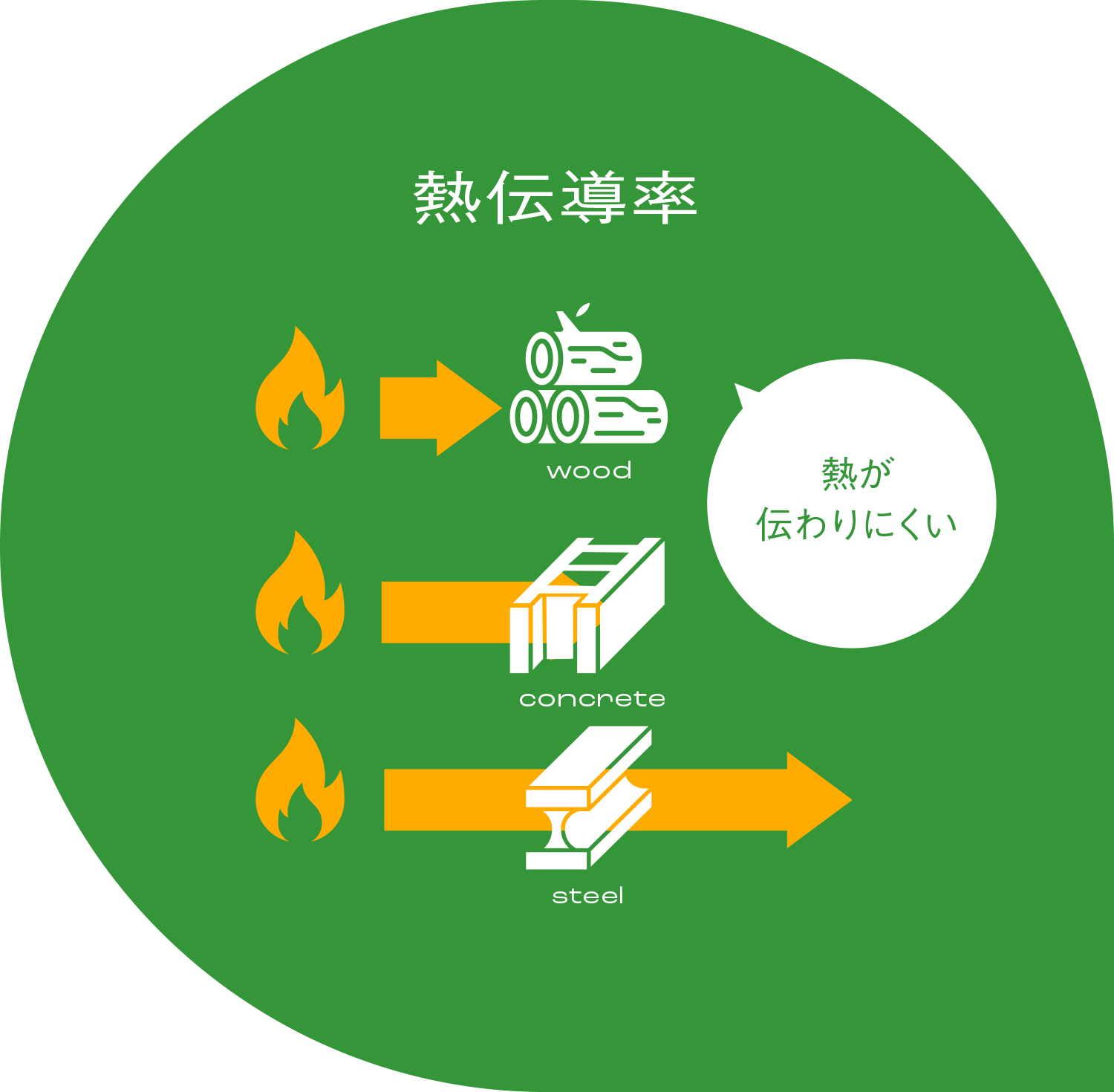

木の熱伝導率は、コンクリートの約1/10、鉄の約1/350で熱が伝わりにくいことがわかります。また、木は比熱が大きく、温まりにくく冷めにくい特徴がありますので、エネルギー消費を抑えた建築がつくれます。さらに遮熱性·延焼抑制機能も高いので、木が1分間で1mmずつ燃える性能を用いて30mmの厚みで防火戸をつくれば、30分の性能を持った防火区画をつくることが可能です。一般的なアルミの防火戸は20分の性能で、表面温度は 400~500℃まで上がりますが、木は熱伝導率が低いので内側の温度が100℃を超えません。鉄骨造やRC造より劣るのは、上下階の遮音性ぐらいだと思います。

建築家、NPO法人team Timberize理事長

安井 昇やすい のぼる

1968年京都府京都市生まれ。1993年、東京理科大学理工学研究科建築学専攻修士課程修了後、積水ハウス株式会社を経て、1999年、桜設計集団一級建築士事務所を開設 。2004年、早稲田大学理工学研究科建設学専攻博士課程修了。現在、岐阜県立森林文化アカデミー非常勤講師、NPO法人木の建築フォラム理事、高知県立林業大学校特任教授、早稲田大学理工学研究所研究員、NPO法人team Timberize理事長、東京大学生産技術研究所リサーチフェローを務めている。